Aktuelle Meldungen

11.09.2022

Wahl zum Vogel des Jahres 2023 – Kandidatencheck aus NRW-Sicht

Es ist wieder soweit - die Wahl zum Vogel des Jahres steht bevor. Welche Vogelart soll 2023 stellvertretende Botschafterin eines wichtigen Naturschutzthemas werden? NABU und LBV lassen seit zwei Jahren die Bevölkerung abstimmen: Jede*r kann sich noch bis zum 27. Oktober 2022 an einer der erfolgreichsten PR-Aktionen für den Vogelschutz beteiligen (www.vogeldesjahres.de). Wir stellen Ihnen die fünf Kandidaten aus NRW-Sicht vor – als neutraler „Wahlomat“ selbstverständlich in systematischer Reihenfolge.

Teichhuhn Gallinula chloropus

Das Teichhuhn ist trotz des Huhns im Namen eigentlich eine Ralle. Anders als ihre oft heimlich lebenden Verwandten sind Teichhühner meist leicht zu beobachten. Bis vor wenigen Jahren waren Teichhühner in NRW an fast jedem kleineren Gewässer anzutreffen – in manchen Stadtparks waren sie häufiger als Stockenten. Mittlerweile hat die Art jedoch massive Bestandsabnahmen erfahren. Lokal waren sicherlich Maßnahmen wie die Mahd bis an die Uferrrandstreifen verantwortlich, aber auch andere Ursachen sind gut denkbar – z.B. eine mögliche Konkurrenz mit den territorialen Blässhühnern, deren Bestandsentwicklung parallel deutlich positiver verlief. Teichhühner stehen für mehr Wasser in der Landschaft – in Zeiten der Klimakrise ein wichtiges Anliegen. Aufgrund ihrer bevorzugten Bruthabitate geht es dabei auch um Kleingewässer in der Agrarlandschaft, die als Trittsteine wichtig sind, um Tier- und Pflanzenpopulationen zu vernetzen. Im Siedlungsbereich könnten Teichhühner für eine Wiederbelebung der Dorfteiche und eine naturnahe Gestaltung von städtischen Parks und Grünanlagen werben. Das Teichhuhn wird aktuell auf der Vorwarnliste zur Roten Liste geführt.

Neuntöter Lanius collurio

Neuntöter haben einen vielleicht etwas martialisch klingenden, dafür aber definitiv einprägsamen Namen. Innerhalb der Singvögel gehören sie dabei auch noch zur Familie der Würger. Sie sind dafür bekannt, ihre Beute, meist größere Insekten wie Käfer oder Heuschrecken, auf Stacheln und Dornen aufzuspießen – eine effiziente Art der Vorratshaltung. Ältere Semester erinnern sich daran, dass der NABU mal Werbung mit dem Slogan „Würger sind nette Vögel“ machte: Einst im ganzen Land verbreitet und häufig, finden sich Neuntöter in NRW heute vor allem im Mittelgebirgsraum, mancherorts, vor allem in Westfalen und einigen wenigen (Schutz-)Gebieten des Rheinlandes, auch im Tiefland. Die Bestände schwanken und es gibt kurzfristig auch lokale Unterschiede, aber der Langzeittrend ist großräumig negativ. Neuntöter stehen für eine abwechslungsreiche Kulturlandschaft mit Hecken, Sträuchern und meist eher trockenem Magergrünland. Als Zugvögel werden Neuntöter in großer Zahl im Mittelmeerraum bejagt und die Zahl der Vögel dadurch zusätzlich reduziert. Der Neuntöter wird aktuell auf der Vorwarnliste zur Roten Liste geführt.

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca

Der Trauerschnäpper ist die einzige typische Waldart unter den Kandidaten. Er braucht alte Wälder mit einem reichen Angebot an Höhlen als Nistplatz und Insekten als Nahrung. Als Langstreckenzieher kommen die Vögel erst im April aus ihrem afrikanischen Winterquartier zurück. Typischerweise erscheinen die Männchen vor den Weibchen. In NRW ist die Art weit verbreitet und fehlt fast nur im Bereich der agrarisch und städtisch geprägten Gebiete. Häufig sind Trauerschnäpper aber nur in ganz wenigen Gebieten. Die kontrastreich gefärbten Singvögel können für eine Waldwende hin zu einer naturnaheren Bewirtschaftung unserer Forste stehen. Auch für mehr Wildnis können Trauerschnäpper Werbung machen. Vereinzelt brüten die Vögel übrigens auch in Gärten, wo sie gerne Nistkästen annehmen. Untersuchungen zeigen, dass Trauerschnäpper zumindest in einigen Gebieten Verlierer der Klimakrise sind. Ihre Brutzeiten und die Verfügbarkeit der Nahrung passen immer weniger zusammen. In NRW gilt die Art zwar als ungefährdet, aber der Kurzzeittrend des Trauerschnäppers ist negativ.

Braunkehlchen Saxicola rubetra

Einst waren Braunkehlchen überall im Land Charaktervögel des Grünlandes. Kein größerer Wiesen- oder Weidenkomplex, kein Moorrandbereich ohne Braunkehlchen. Diese Zeiten sind längst vorbei. Heute leben die letzten Braunkehlchen von NRW fast ausschließlich in den Mittelgebirgsregionen Westfalens. Im Tiefland sind Braunkehlchen bei uns de facto ausgestorben. Verursacht wurde diese Entwicklung durch den Landnutzungswandel und moderne Formen der intensiven Landwirtschaft. Heutzutage lässt sich das verbliebene Grünland viel häufiger mähen – die Vögel haben ohne spezielle Artenschutzmaßnahmen keine Chance, eine erfolgreiche Brut durchzubringen. In NRW sind die letzten Vorkommen auf Schutzgebiete begrenzt. Viel mehr gezielter Vogelschutz ist notwendig, damit die Art in nennenswerter Bestandsgröße überleben kann und zukünftig vielleicht auch aufgegebene Gebiete wiederbesiedelt. Die notwendigen Maßnahmen sind eigentlich vergleichsweise gut bekannt, die Aussichten sind jedoch nicht allzu rosig. Braunkehlchen stehen in NRW aufgrund negativer Langzeit- und Kurzzeittrends kombiniert mit der Seltenheit der Art als „vom Aussterben bedroht“ auf der Roten Liste.

Feldsperling Passer montanus

Otto le Roi bedachte Anfang des 20. Jahrhunderts in seiner sonst so ausführlichen Avifauna der Rheinprovinz den Feldsperling nur mit wenigen Zeilen. Zu Häufigkeit und Verbreitung findet sich vor allem ein Wort: „allenthalben“. Zusammen mit Haussperling und Feldlerche gehörte der Feldsperling zu den drei häufigsten Vögeln der Region. In Westfalen dürfte es damals auch nicht viel anders ausgesehen haben. Heute gilt die Art als „gefährdet“, ist aber immerhin noch fast landesweit verbreitet. Die Einschätzung des NABU im letzten Jahr, dass wohl jede*r schon mal einen Feldsperling gesehen hat, halten wir auf NRW bezogen aber für sehr gewagt. An nur wenigen anderen Arten zeigt sich wohl gerade das „Vogelsterben“ in NRW so deutlich. Dies betrifft auch den Siedlungsraum, wie eine vor einiger Zeit veröffentlichte Studie aus Bonn gezeigt hat. Feldsperlinge sind Höhlenbrüter, die in Baumhöhlen (z.B. in alten Obstbäumen) und Nistkästen brüten. In NRW finden sich viele Brutplätze auch in Mittelspannungsmasten. Mit der Erneuerung der Masten gingen viele Brutplätze verloren, ohne dass Ersatz geschaffen worden wäre. Feldsperlinge stehen aber insgesamt stellvertretend für eine lebenswerte Kulturlandschaft.

Weiterführende Links

Rote Liste der Brutvögel in NRW

Rote Liste der wandernden Vogelarten in NRW

Teichhuhn im Brutvogelatlas

Neuntöter im Brutvogelatlas

Trauerschnäpper im Brutvogelatlas

Braunkehlchen im Brutvogelatlas

Feldsperling im Brutvogelatlas

01.09.2022

Start in die Zählsaison der Gänse und Schwäne

NRW ist Gänseland. Jeden Winter kommen Tausende Gänse aus ihren Brutgebieten in Taiga und Tundra nach NRW, um hier auf Feldern, im Grünland und in Feuchtgebieten zu überwintern. Obwohl man bei dieser Wetterlage noch kaum an Wintergänse denkt, startet demnächst die Zählsaison für die Gänse- und Schwanenzählungen (und die Wasservogelzählung generell). Der erste Termin ist das Wochenende 17./18. September. Letztes Jahr waren zu der Zeit bereits Hunderte von Blässgänsen am Niederrhein unterwegs.

Pünktlich dazu erschien nun der aktuelle Rundbrief zum Monitoring der Gänse und Schwäne. Kees Koffijberg, Mona Kuhnigk und Christine Kowallik berichten darin ausführlich von Impressionen der letzten Zählsaison. So dauerte es nach einer frühen Ankunft der ersten Trupps recht lange, bis die Mehrzahl der Blässgänse am Niederrhein eingetroffen war. Sehr erfreulich ist der jüngste Zuwachs an Zählgebieten, so dass die Datengrundlage weiter verbessert werden konnte. Übrigens werden bei der Erfassung der Gänse auch die drei Schwanenarten erfasst - in NRW sind es zwar vor allem Höckerschwäne, aber auch Sing- und Zwergschwäne kommen bei uns - wenn auch deutlich seltener - vor. Auch Nilgans sowie Rost- und Brandgans (systematisch näher mit Enten verwandt) sind Zielarten der Wintergänsezählung. Auf einer erweiterten Artenliste stehen weitere Vogelarten, darunter Grau- und Silberreiher, aber auch Goldregenpfeifer und Großer Brachvogel. Die Dateneingabe ist bequem via ornitho bzw. NaturaList-App möglich.

Vielleicht sind Sie ja neugierig geworden und haben selbst Interesse, sich zukünftig am Monitoring der Gänse und Schwäne zu beteiligen? Wer mehr über die Zählung der Gänse und Schwäne erfahren möchte, findet hier alle wichtigen Informationen.

23.08.2022

Neues Projekt: Alles auf Durchzug

Zugvögel sind auf ihrem Weg in die Brut- und Winterquartiere auf ein vielfältiges Angebot an Nahrung und Rastplätzen angewiesen, um ihre Energiereserven regelmäßig auffüllen zu können. Im Rahmen des neuen Projekts „Alles auf Durchzug“ erarbeitet die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft (SRK) zusammen mit der NWO standardisierte Naturschutzmaßnahmen in der Feldflur speziell zur Förderung rastender Arten. Dabei steht die praktische Umsetzung durch die Landwirtschaft sowie die Vermittlung von Wissen über Zugvögel in der Agrarlandschaft im Mittelpunkt des Projekts.

Wir setzten dabei vor allem im Herbst, Winter und Frühling an. Vögel auf dem Heim- und Wegzug, aber auch Wintergäste sind auf Rastgebiete angewiesen, die es ihnen ermöglichen, ihre Energiereserven wieder aufzufüllen. Daher wollen wir gezielt „Tankstellen“ in der Agrarlandschaft schaffen. Wir konzentrieren uns dabei auf einige Zielarten, wobei diese meist gleichzeitig als Schirmarten zu verstehen sind, so dass von den Maßnahmen auch andere Vogelarten (und andere Organismen) profitieren werden.

Weitere Informationen dazu gibt es hier.

20.08.2022

Start in die Wasservogelzählsaison

(© Hans Glader)

Eines unserer am längsten laufenden Programme startet nächsten Monat in die neue Saison: die Wasservogelzählung (kurz WVZ). An festgelegten Terminen von September bis April werden zur Monatsmitte die Wasservögel auf Steh- und Stillgewässern in NRW erfasst. Neben Entenvögeln inklusive Gänsen und Schwänen (die zusätzlich auch im Rahmen des Gänsemonitorings erfasst werden) werden dabei beispielsweise auch Rallen wie Bläss- und Teichhühner, Lappentaucher, Reiher, Limikolen oder auch Möwen erfasst. Dank einer erweiterten Artenliste werden quasi nebenbei auch Daten zu Arten wie Eisvogel, Gebirgsstelze und Bergpieper erhoben. Viele Ehrenamtliche beteiligen sich über Jahre und Jahrzehnte an der Datenerhebung und investieren dabei jeden Monat ihre Freizeit in dieses Programm, wie eine aktuelle Umfrage unter den Zählenden ergeben hat. Ihnen sei an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich gedankt!

Mit den Ergebnissen der Zählungen lassen sich Bestände und Bestandsveränderungen ebenso wie Rückschlüsse über die Phänologie der Vögel ermitteln. Diese Informationen sind nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht spannend, weil sie unser Verständnis ökologischer Zusammenhänge erweitern, sondern sie sind gerade vor dem Hintergrund massiver Änderungen in unserer Umgebung - Artensterben und Klimakrise - von enorm wichtiger Bedeutung. Die Zählung macht aber auch Spaß, oft gelingen tolle Beobachtungen und die winterliche Vogelwelt an Gewässern entschädigt, wenn es dann trotz wärmender Kleidung mal etwas kälter sein sollte.

Wer selbst Lust hat, sich an der Wasservogelzählung zu beteiligen, findet hier ausführliche erste Infos. Voraussetzung ist natürlich die Kenntnis der meisten Wasservögel. Bei großen Gewässern ist auch oft ein Spektiv erforderlich, bei kleineren Gewässern - z.B. im nächsten Stadtpark - reicht aber auch ein Fernglas. Wenn Sie mitmachen möchten, melden Sie sich bei uns, damit wir alles weitere besprechen können. Die Datenübermittlung läuft über ein spezielles Modul in ornitho.de und nur nach entsprechender Freischaltung durch die WVZ-Koordination können Ihre Daten ins Programm eingehen.

16.08.2022

Einflug von Taubenschwänzchen

Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum) sind Nachtfalter. Sie gehören zur Familie der Schwärmer (Sphingidae) und sind Wanderfalter, die regelmäßig im Sommer in Mitteleuropa auftauchen. Seltener ist die Art auch in anderen Monaten in NRW anzutreffen. Die Falter besuchen häufig blütenreiche Gärten und Balkons. Selbst in Innenstädten sind sie an rötlichen oder violett blühenden Zierpflanzen anzutreffen. Aufgrund ihres schwirrenden Fluges erinnnern sie manchmal an Kolibris. Immer mal wieder gibt es auch bei uns Anfragen zu vermeintlichen Kolibrisichtungen, aber Vertreter dieser Vogelgruppe können nur in Nord- und Südamerika beobachtet werden.

In diesem Jahr gibt es offensichtlich einen auffälligen Taubenschwänzchen-Einflug nach West- und Mitteleuropa. So berichtet der British Trust for Ornithology (BTO), dass in diesem Jahr bisher im Juli und August viermal mehr Taubenschwänzchen als in anderen Jahren in untersuchten Gärten beobachtet wurden (englische Pressemitteilung des BTO). Wer auf observation.org Karten von 2021 mit 2022 vergleicht, wird sehen, dass es auch in NRW in diesem Jahr deutlich mehr Meldungen gibt. Die Ursache für das verstärkte Auftreten ist nicht gänzlich klar, aber die lange anhaltenden warmen Windströmungen aus dem Mittelmeerraum dieses Jahr dürften den Einflug gefördert haben. Mildere Winter könnten alternativ auch zu vermehrten Überwinterungen führen.

Weitere Informationen zu Taubenschwänzchen und anderen Schwärmern gibt es in unseren FAQs. Eigene Taubenschwänzchen-Feststellungen in NRW können auf observation.org gemeldet werden.

15.08.2022

Aktuelle Hinweise zur Suche nach Mornellregenpfeifern

Jetzt im Spätsommer, etwa zwischen Mitte August und Mitte September, ist es wieder so weit: Eines der spannendsten Phänomene des Vogelzugs im Binnenland Mitteleuropas lässt sich nun wieder beobachten. Auf frisch gegrubberten Äckern, oft in Kuppen- oder auf leicht südwestexponierten Hängen rasten an traditionellen Plätzen wieder Mornellregenpfeifer. Die besten Chancen bestehen meist früh morgens, bevor das Flimmern der Luft die Sicht deutlich einschränkt. Überfliegende Vögel werden oft anhand ihrer Rufe entdeckt. In NRW gibt es zwei recht gut bekannte Rastplätze, der eine befindet sich in der Hellwegbörde, der andere in der Zülpicher Börde. Auch in anderen Regionen Deutschlands gibt es vor allem in den Mittelgebirgen einige bekannte Rastplätze. Erfahrungsgemäß sind jetzt wieder viele Beobachter*innen unterwegs. Wer unterwegs ist, sollte einige Hinweise beachten, denn immer wieder kommt es zu Störungen der Vögel oder auch zu Konflikten mit der Landwirtschaft. Fast überall gilt Wegegebot, Feldwege dürfen nicht zugeparkt werden (und oft auch nicht befahren werden). Vor allem aber hat das Wohlergehen der Vögel immer Vorrang. Mornells gelten zwar als wenig störempfindlich, aber das muss keineswegs immer gelten - wenn sich die Vögel von Beobachter*innen wegbewegen, sind diese wahrscheinlich doch zu nah. Ein kräftezehrendes Auffliegen sollte unbedingt vermieden werden. Große Menschenansammlungen stören unter Umständen mehr als einzelne Beobachter*innen - vielerorts bitten lokale Ornis und auch Biologische Stationen darum, die Vögel punktgenau und geschützt in ornitho einzutragen bzw. gezielte Suchen vorher abzusprechen! Wer unsicher ist, kann sich ggf. bei seinen ornitho-Regionalkoordinator*innen erkundigen.

Bei all den Vorsichtsmaßnahmen bleibt die Suche nach Rastplätzen - auch zum Schutz dieser Art - wichtig. Wer Mornells suchen möchte, sollte also vor allem mal in den Gebieten nachsuchen, die bisher weniger gut abgedeckt sind. Es würde nicht überraschen, wenn es noch Rastplätze gibt, die wir bisher nicht auf dem Schirm haben. Übrigens, auch Negativkontrollen sich wichtig und sollten in ornitho eingetragen werden. Bitte geben Sie wann immer möglich auch das Alter der Vögel an. Aus dem Verhältnis von Alt- zu Jungvögeln sind möglicherweise Rückschlüsse auf den diesjährigen Bruterfolg möglich. Die aktuelle Verbreitungskarte zeigt, dass Mornellregenpfeifer fast überall in NRW auftauchen können. Und spannende Beobachtungen sind zu dieser Jahreszeit in der Feldflur nahezu garantiert. Viele andere Vögel ziehen nun durch und überfliegende rufende Stelzen und Pieper (inklusive Brachpieper) sowie durchziehende Greifvögel wie Weihen und Milane oder Falken wie Baumfalke, Merlin und Rotfußfalke werden immer wieder bei der Mornellregenpfeifersuche entdeckt.

Eine schöne Bestimmungshilfe für Mornellregenpfeifer gibt es hier; einen Überblick über die Herbstrast der Mornellregenpfeifer mit weiteren Hintergrundinformationen gibt es in diesem frei verfügbaren Falke-Artikel. Tonaufnahmen der Flugrufe gibt es z.B. bei xeno-canto.

04.08.2022

Zum Eulentag 2022: Wie viele Eulenarten leben in NRW?

Der 04. August ist Eulentag. Wir nehmen den „Owl Awareness Day“ zum Anlass, um einen kurzen Überblick über die heimischen Eulenarten zu geben. NRW ist Eulenland. Wissen Sie spontan, wie viele Eulenarten bei uns als Wildvögel leben?

Die erste Art ist selbstverständlich unser Logovogel, der Steinkauz. Die kleine Eule ist im ganzen Tiefland von NRW verbreitet, hat aber vielerorts langfristige Bestandsabnahmen erfahren. Der Steinkauz ist eine Charakterart von Streuobstwiesen und Kopfweidenlandschaften und lebt nicht selten in unmittelbarer Nähe von Siedlungen und Bauernhöfen. Erhalt und Wiederherstellung seines Lebensraums gehören zu den wichtigsten Artenschutzmaßnahmen. Vielerorts haben Eulenschützer*innen auch Nistkästen aufgehängt, da natürliche Brutplätze durch den Verlust geeigneter höhlenreicher Bäume oft fehlen. NRW hat eine besondere Verantwortung für diese Vogelart, denn hier liegt auch bundesweit der Schwerpunkt der Verbreitung. Kein Wunder, dass viele NWO-Mitglieder aktiv im Steinkauzschutz tätig sind. Die Schleiereule hat eine Sonderstellung inne - sie gehört anders als die anderen Eulen (Familie Strigidae) in eine eigene verwandtschaftliche Gruppe (Familie Tytonidae). In Mitteleuropa leben Schleiereulen eigentlich nur in der Nähe menschlicher Behausungen - z.B. in Scheunen, wo sie als Mäusejäger durchaus willkommen sind. Wie dem Steinkauz kann der Schleiereule mit speziellen Artenschutzmaßnahmen geholfen werden. Sie brütet gerne in speziell bereitgestellten Nistkästen. Auch Schleiereulen waren einst deutlich häufiger. Waldkäuze sind dagegen die häufigste Eulenart bei uns - der typische Gesang („hu - huhuhuu“) ist aus vielen Krimis bekannt. Der Name passt, denn Waldkäuze leben wirklich vor allem in Wäldern, kommen aber auch in Parks und manachmal sogar in Gärten vor. Weniger bekannt ist die Waldohreule mit ihren auffälligen Federohren. Es sind keine echten Ohren, diese liegen wie bei allen Eulen seitlich am Kopf und sind durch Federn bedeckt. Manchmal bilden Waldohreulen winterliche Schlafgemeinschaften, meist in Birken oder Nadelbäumen, wo die Vögel oft zuerst durch ihre am Boden liegenden Gewölle Aufmerksamkeit erregen. Ein extrem seltener Vogel bei uns ist die Sumpfohreule, die leider nur vereinzelt brütet und in den meisten Regionen nur als seltener Wintergast oder Durchzügler zu beobachten ist. Sie ähnelt der Waldohreule, hat aber kaum Federohren und eine gelbe (statt orangefarbene) Iris. Sie braucht offene Landschaften und lebt z.B. in weitläufigen Moorgebieten. Die größte Eule bei uns ist der Uhu. Einst in Deutschland fast ausgestorben, gilt die Rückkehr des Uhus als Erfolgsgeschichte des Artenschutzes. Der imposante Vogel kann vielerorts selbst in Innenstädten angetroffen werden. Häufiger brütet er jedoch in Wäldern, Steinbrüchen und Felsklippen. Die kleinste Eule Europas ist der Sperlingskauz - er lebt bei uns nur im Mittelgebirge. Sperlingskäuze sind kaum größer als ein Star, erbeuten selbst aber Kleinvögel von ähnlicher Größe. Der Raufußkauz lebt bei uns ebenfalls vor allem in den höchsten Lagen der Mittelgebirge. Raufußkäuze brüten gerne in alten Schwarzspechthöhlen, nehmen aber auch Nistkästen an und sind in NRW leider vom Aussterben bedroht.

Andere Eulenarten sind bei uns nur Ausnahmeerscheinungen. Nur ganz wenige Male sind Sperbereulen - Brutvögel der Taiga - in NRW nachgewiesen worden. Die beeindruckenden großen (schwarz-)weißen Schneeeulen wurden vor allem in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten in NRW als extrem seltene Invasionsvögel festgestellt. Von der vor allem im Mittelmeerraum beheimateten Zwergohreule - die einzige Transsaharazieherin unter den europäischen Arten - gab es in den letzten Jahren vermehrt einzelne Nachweise, wenn auch keineswegs in jedem Jahr. Anders als die beiden anderen Ausnahmeerscheinungen, die bei uns Wintervögel sind, wurden Zwergohreulen rufend im Frühjahr festgestellt, ein zweifelsfreier Brutnachweis fehlt aber. Ein vermehrtes Vorkommen der Zwergohreule in Mitteleuropa in den letzten Jahre könnte bei dieser wärmeliebenden Art natürlich eine Folge des Klimawandels sein.

Der Hochsommer ist leider keine besonders geeignete Zeit, um Eulen zu beobachten. Die Jungen vieler Arten werden nun selbständig und sind in der Regel jetzt längst flügge. Die meisten Arten brüten recht früh im Jahr. Die Hauptbalzzeit ist bei vielen Arten im Winter und Vorfrühling. Manche zeigen jedoch ab September eine Herbstbalz und sind dann wieder leichter festzustellen. Aufgrund ihrer nachtaktiven Lebensweise wissen wir vergleichsweise wenig über das Vorkommen und die Bestände vieler Eulenarten. Melden Sie daher Eulenbeobachtungen bei ornitho.de und tragen Sie so zu einer besseren Kenntnis und damit letztlich auch zu einem erfolgreicheren Schutz dieser Tiere bei.

Haben Sie mitgezählt? Acht Eulenarten kommen regelmäßig in NRW vor, drei weitere sind Ausnahmeerscheinungen. Wenn Sie also um die zehn Arten geschätzt haben, lagen Sie ziemlich richtig!

22.07.2022

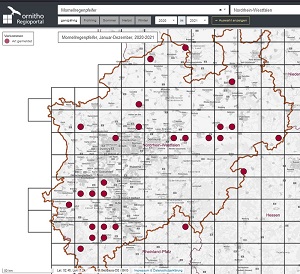

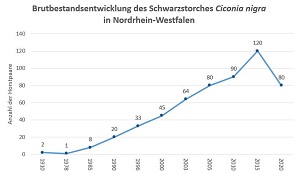

Schwarzstorch-Tagung: Bestandsrückgänge beim Schwarzstorch

Vom 17. bis 19. Juni veranstalteten Naturschutzbund (NABU) Euskirchen und die Eifel-Stiftung eine Fachtagung zum Thema „Wie steht es um den Schwarzstorch?“. Rund 50 Personen trafen sich auf der Kronenburg in der Eifel. Michael Jöbges übernahm die Moderation und berichtet für uns von den Ergebnissen der Tagung über den scheuen Waldbewohner.

Tagungsziel war es, den fachlichen Austausch zwischen Natur- und Artenschützer*innen, die sich mit dem Schwarzstorch beschäftigen, zu ermöglichen. Aktuelle Forschungsergebnisse zur Bestandssituation und Populationsentwicklung sowie die Umsetzung von Schutzmaßnahmen wurden analysiert und diskutiert. Referenten aus Sachsen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Belgien berichteten aus ihren Projektgebieten. Es wurde deutlich, dass die Brutbestände nach einer langen Phase der Zunahme in den letzten Jahren wieder rückläufig sind. Die Gründe für den kontinuierlichen Bestandsrückgang sind vielfältig: Verstärkter Einschlag in Laubbaumbeständen und Fichtenforsten infolge der Kalamitäten verändern die Lebensräume der Schwarzstörche. Störungen in den Bruthabitaten durch Abtransport des Holzes während der Brutzeit und Zunahme der Freizeitaktivitäten bedrohen das Überleben der Art in Mitteleuropa. Auch der Klimawandel wirkt sich negativ auf Schwarzstorch-Populationen aus: die Trockenheit führt zu niedrigem Grundwasserstand und lokale Austrocknung von Fließgewässern und damit ist die Verfügbarkeit der Nahrung natürlich deutlich reduziert. Auch Mortalität auf dem Zug und in den Winterquartieren beeinflussen, soweit bekannt, das Bestandsniveau negativ. Wichtige Schutzmaßnahmen für den Schwarzstorch sind die Entwicklung von Nahrungshabitaten und die Sicherung störungsarmer Brutplätze.

21.07.2022

Schwerpunktheft der Vogelwarte - Bienenfresser in NRW und darüber hinaus

Heute erschien ein Schwerpunktheft der Zeitschrift Vogelwarte, das sicherlich viele Ornis in NRW interessieren wird: Die reich bebilderte aktuelle Ausgabe widmet sich in zahlreichen Beiträgen der Ökologie, Bestandsentwicklung und Verbreitung des Bienenfressers in Europa.

Bienenfresser sind „Gewinner“ der Klimakrise und konnten in den letzten Jahrzehnten ihr Brutareal in Mitteleuropa deutlich ausbreiten. Als exotisch anmutende Art sind sie bei vielen Vogelbeobachter*innen ausgesprochen beliebt, so dass die Art vergleichsweise intensiv erforscht wird. Im Heft finden sich Beiträge zur Genetik und Phylogeographie, zum Zugverhalten und insbesondere zur Verbreitung und (historischen) Bestandsentwicklung in verschiedenen Regionen Europas - von Spanien über die Schweiz und Österreich bis nach Deutschland. Auch die Populationsdynamik des Bienenfressers in verschiedenen deutschen Bundesländern wird behandelt. Aus regionaler Sicht dürfte daher der Beitrag von Michael Jöbges über Status und Verbreitung in Nordrhein-Westfalen auf großes Interesse bei allen Ornis in der Region stoßen. Er behandelt den Zeitraum von 1830(!) bis 2020. In der Zusammenfassung schreibt Michael Jöbges: „Bis in die 1970er Jahre galt der Bienenfresser als Ausnahmeerscheinung in NRW. Seit 1976 wird er aber als unregelmäßiger Brutgast und ab 1996 als regelmäßiger Brutvogel nachgewiesen. Im Jahr 2020 konnte ein Höchststand von 27 Brutpaaren festgestellt werden.“ Der Text geht aber weit über die reine Nennung der Bruten hinaus: Es gibt Angaben zum Lebensraum - meistens in Abgrabungen, selten an natürlichen Standorten an Flüssen, zum Bruterfolg, zur Interaktion mit der Uferschwalbe, zum Klima, zur Nahrungsverfügbarkeit und vor allem den daraus resultierenden Herausforderungen zum Schutz der Bienenfresser in unserem dicht besiedelten Bundesland.

Die Vogelwarte ist die Mitgliederzeitschrift der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft. Mitglieder erhalten es in Kürze per Post. Dieses und andere Hefte sind aber auch frei als pdf auf der Homepage der DO-G verfügbar.

15.07.2022

Bereits mehr als 100 Flussseseschwalbenküken ausgeflogen

Barabara Meyer und Stefan R. Sudmann berichten uns dieses Jahr vom Verlauf der Flussseeschwalbensaison- es gibt gute Neuigkeiten vom heutigen Freitag: Am Niederrhein sind bereits über 100 Küken flügge geworden. Interessanterweise wurden an fast allen Standorten frische Nachgelege gefunden. Wenn daraus noch Junge schlüpfen werden sie erst gegen Ende August flügge. Das ist extrem spät. Zu dieser Zeit sind frühe Familien längst auf dem Wegzug und bereits im Süden der Iberischen Halbinsel angelangt.

Während es bei uns in NRW unseres Wissens zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen Ausbruch der Vogelgrippe (HPAI) gibt, sieht es an den Nordseeküsten ganz anders aus. Aus der Kolonie am Banter See in Wilhelmshaven gab es in den letzten Wochen Twitter-Nachrichten über zahlreiche tote Vögel. Dem Schutz der Flussseeschwalbe im mitteleuropäischen Binnenland kommt damit womöglich eine noch größere Bedeutung zu. Die jüngsten Schreckensnachrichten betreffen die große Seeschwalbenkolonie der Coquet-Insel, auf der insbesondere Brandseeschwalben und die in Europa extrem seltene Rosenseeschwalbe massiv von Vogelgrippe betroffen sind (Quelle: birdguides.com).

11.07.2022

Neue Studie: Brutvogelgemeinschaften des Magergraslandes im Diemeltal

Eine neue Studie unter Federführung unseres Beiratsmitgliedes Jonas Brüggeshemke und seiner Co-Autoren von den Universitäten Münster und Osnabrück hat die Vogelgemeinschaften der Magerrasen im Diemeltal untersucht und findet dabei spannende Ergebnisse, die auch wichtige Rückschlüsse auf den Schutz der Vogelwelt in diesem Lebensraum zulassen.

Das Diemeltal liegt an der Grenze von NRW zu Hessen in der Nähe der Städte Marsberg und Warburg. Das Gebiet weist heute die größten Vorkommen von Kalkmagerrasen und frischem Magergrünland in ganz Norddeutschland auf. Die Kalkmagerrasen sind zudem häufig mit Wacholder bestanden - eine in dieser Form in NRW nahezu einmalige Kulturlandschaft, die andernorts fast gänzlich durch Aufforstung und intensive Landwirtschaft verschwunden ist. Gegenstand der Untersuchung waren die Vogelgemeinschaften beider Magerrasen-Lebensräume und die Faktoren, die diese maßgeblich beeinflussen. Erfasst wurden die Vögel auf 54 (27 pro Lebensraumtyp) 5 ha großen Probeflächen. „Unsere Studie zeigte, dass sowohl die Artenzahl als auch die Dichte an gefährdeten Brutvogelarten auf Probeflächen der Kalkmagerrasen höher war als in denen des frischen Magergraslands“, so das Autorenteam in der Zusammenfassung des Artikels. Dementsprechend war das Vorhandensein von Kalkmagerrasen mit Wacholderbeständen sowie die Vielfalt an Lebensräumen (konkret ein verwendeter Index zur Habitatheterogenität) in den berechneten statistischen Modellen der wichtigste Prädiktor für Dichte und Artenzahl der Vögel. Betrachtet man nur die gefährdeten Vögel, zeigt sich, dass auch die Temperatur eine ganz entscheidende Rolle spielt. In den niedrigeren, wärmeren Teilgebieten kommen Arten wie Turteltaube, Wendehals, Grünspecht und Nachtigall vor, die weiter oben in den kühlen Regionen weitestgehend fehlen.

Das Autorenteam macht basierend auf den gefundenen Ergebnissen Vorschläge zum Schutz des Lebensraums und seiner Vogelgemeinschaften: Maßnahmen zum Schutz der wacholderreichen Kalkmagerrasen kommen auch den bedrohten Vogelarten zu Gute - nicht nur Insekten und Pflanzen sollten beim Management dieses Lebensraums Berücksichtigung finden. Verschiedene halboffene Sukzessionsstadien sind hier besonders wichtig, da neben der Nahrungsverfügbarkeit auch Brutplätze vorhanden sein müssen. Besondern in frischem Magergrünland fehlt es teilweise leider an Strukturvielfalt. Einzelne Sträucher und Bäume, Grasland verschiedener Mahdhöhe können hier bedrohte Vogelarten fördern. Die Autoren heben aber insbesondere die Bedeutung extensiver (ganzjähriger und saisonaler) Beweidung hervor, die einer Mahd gegenüber zu bevorzugen ist.

Die Studie erschien kürzlich in englischer Sprache mit deutscher Zusammenfassung im Journal of Ornithology und ist hier frei verfügbar.

07.07.2022

Ziegenmelkerprojekt erfolgreich in neue Saison gestartet

Die NWO führt gemeinsam mit Partnern aus der Naturschutzplanung ein Projekt zur Störungstoleranz des Ziegenmelkers durch. Ziegenmelker sind dämmerungs- und nachtaktive Vögel, von denen vermutet wird, dass sie empfindlich auf Licht und Lärm durch Großveranstaltungen reagieren könnten. Ob und inwieweit das der Fall ist, wollen wir genauer herausfinden. Seit 2020 kommen dabei Wildtierkameras und die Verfolgung mittels Telemetrie zum Einsatz.

Im Rahmen der diesjährigen Untersuchungen wurden nun wieder Wildkameras an zwei Gelegen angebracht. Genau zum richtigen Zeitpunkt haben wir jetzt zwei frisch geschlüpfte Küken gefunden und konnten hier ebenfalls eine Kamera installieren, die nun Informationen zur Jungenaufzucht liefert. Bei diesen Bruten handelt es sich um Zweit- oder Ersatzbruten. An anderer Stelle wurde nachts ein Weibchen beobachtet, das mit seinen beiden flüggen Jungen auf der Jagd war. Ziegenmelker ernähren sich vor allem von großen Nachtfaltern. Das wahrscheinlich zugehörige Männchen markierte derweil das Revier mit dem typischen „Schnurren“. Unterstützt wird das Projekt von der Stöckmann-Stiftung. Weitere Informationen und Bilder gibt es hier.

Barbara C. Meyer & Stefan R. Sudmann